宗座科学院

内部的敌人:制度性宗教在二十一世纪面临的二分心智威胁

宗座科学院与约翰·邓普顿基金会基于2093年7月23日至9月16日期间进行的调查向罗马教廷提交的内部报告 执行摘要背景

过去的一个世纪见证了苏杰特所描述的“如果野性的信仰在直面世俗中复兴,那将会产生一场欢愉的……一场因科学针对灵魂的仇杀而不可避免的反抗。”这场复兴让世俗社会持续感到震惊。的确,他们总是说,科学解释得越多,我们就越不需要援引超自然现象的解释,而且“空隙之神”会随着每一项新的科学突破而消失。那么,在这样一个世界里,人类的每一项经历过的行动都可以通过调用某种大脑结构或化学过程来“解释”,可是,如何才能解释这种对信仰的坚持,以及信仰的真正复苏呢?

讽刺的是,也只有靠他们那些经验主义者的方式,我们才能回答这个问题。从古至今,我们都知道,信仰总是在人们感到遭受威胁和无力时最为盛行。还有什么能比一大堆所谓的科学“发现”具威胁性呢?它们在一个广袤无垠而冷漠无情的宇宙中敲打着我们的灵魂家园,认为它完全无足轻重,把人类灵魂的每一次闪烁都还原为化学反应和电信号,告诉我们,在一个机械论的宇宙里,自由意志的概念在逻辑上是荒谬的,还有什么能比这样的说辞更让灵魂感到无力呢?1科学本身已经在促使我们回归上帝——我们再一次在这个被精确设计的机制中见证了祂的手,它保证着我们在最迫切需要的信仰的时候依然顽强坚定。

尽管我们可以感谢这一神圣的回馈循环扭转了上一代人逃离罗马教廷的趋势2,但它也在最近大量增长的邪教活动中发挥了作用。这些邪教的元素借用了各种异教徒和泛神论的来源,其信条构成了得救的根本障碍。这样的邪教一直伴随着我们,它们总是在石地上快速生根发芽,并以同样的速度枯萎。亚伯拉罕宗教,植根于肥沃的土地上,经久不衰,即使在二十一世纪末动荡的环境下也继续繁荣着。

然而,现如今,这是一个充满了不确定性的时代:面对现代的挑战,我们可能会发现自己很想效仿某些新教教派,背弃更广阔的世界。这种面对危险时的退却,不仅违背了《圣经》关于“使万民成为我的门徒”的训诫,而且本身也有可能造成可怕的后果。

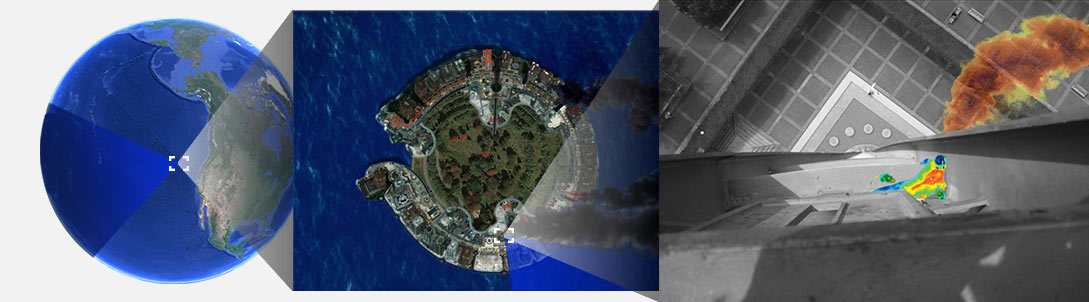

救赎派环流人工岛提供了一个鲜明的例子。南部和中部浸信会联盟破裂已经过去将近一年了,而自我们与冲突双方建立起联系,也已经过去三个月的时间了。(直接登陆环流人工岛已经不现实了——任何接近至两公里以内范围的船只都会受到攻击——但自3月28日以来,远程监视没有发现任何人类活动的证据。联合国认为,武器开火是自动化的,并宣布在这些防御系统耗尽弹药之前,救赎派人工岛是禁区。)

2093年3月28日,救赎派环流人工岛内最后一个幸存者的轨道红外图像。靠近尸体的食腐动物的存在表明,这张照片是在死亡后不久拍摄的。

与南方浸信会失败的退却相反,其他宗教试图通过“扩大他们的吸引力”以“跟上时代的变化”。要阐释这种方法在本质上的邪恶,也许最好的例子就是由东方达摩教派同盟所构建的所谓“解脱心”。他们试图通过拥抱在西方被(正确地)禁止的技术以“现代化”他们的信仰,由此建立了一个仅仅会摧毁灵魂的蜂巢。目前已经有数百万人投身于此,我们只能假设,他们深陷于紧张症之中。(事实上,这正是达摩教派千百年来所追求的,但这并没能他们的命运变得不那么悲惨。)错误地使用大脑接口技术来和诸如猫和章鱼这样的异类生物的思想“交流”——这一做法并不仅在东方出现过——也导致了不可计量的心理损害。

因此,从历史上看,罗马教廷从来没有理由为邪教的短暂吸引力而感到威胁,它们就像是清晨时在我们脚踝周围盛开的鲜花一样,只会在黄昏时被风吹走。到目前为止,我们对所谓的二分心智教派也采取了这种温和宽容的态度。

然而,委员会在经过深思熟虑后认为,在目前的情况下,持续的自负将会是一个可怕的错误。我们认为,这一教派不仅对罗马圣教廷构成了威胁,乃至于对所有亚伯拉罕宗教也都构成了威胁。

在2088年下半年间,“解脱心”的爆炸性增长。节点直径与连接灵魂的相对数量成比例缩放,颜色与托诺尼延迟指数成比例缩放。

科学的局限性

科学的适用范围很窄:它只处理宇宙如何运作的问题。有关为何现实存在的深层问题——以及我们在其中应有的位置——都超过了科学所能讨论的范围。教会不会受到来自科学方法的一系列发现和见解的威胁,因为世俗的事情不在它的范围之内。正如圣古尔德的著名观点所说,科学与信仰各自占据着“不重叠的绝对权威”,教会在做出可检验的假设时的地位并不比科学在对心灵问题做出审判时的地位要高。

然而,也许很少有人注意到,即使在宇宙如何运行的问题上,科学也无法声称自己比教会有着更好的理解。

即使是在科学家群体中,这也是一个出人意料地无可非议的观点,科学家中的大多数承认科学不仅不能宣称可以准确地描述现实,而且它甚至不能宣称随着它的进步而接近更高的准确性。是的,爱因斯坦的物理学比牛顿的物理学更精确地预测了行星的运动,但是,一个天体被固定在一系列同心晶体球上的模型,比一个假设只有一个球体的模型更精确地预测了行星的运动。这难道就能说明它更“真实”了吗?

因此,尽管科学可能会对已知条件下的现实行为做出更准确的预测,但它永远也不能声称理解了那个黑箱里的东西(在斯莫林的“繁育者多元宇宙”被提出的一个世纪后,其依然未进行过检验,甚至它在原则上也并不稳定——一个数学结构必须被相信不小于祂自己的存在。)归根到底,一切科学都是相关性。就这一点而言,在科学转向宗教以理解物质宇宙之前的时间里,虽然神祇会投掷闪电的观点在现代人看来似乎是奇异的想法,但在当时,(正如科学所宣称的那样)这是人类有限的理解所能得到的最佳解释。

因此,科学与神学的根本区别并不在于科学的见解必然比基于信仰的见解更接近现实,二者在描述效力上没什么差别。科学主义的见解仅仅是在世俗的事物上有着比唯心主义的见解有着更好的预测效力。科学之所以流行,并非因为它是真理,只是因为它能用罢了。

二分心智的威胁

在这个原本各自保持其一致性的环境中,二分心智教派呈现出了一个明显的异常。我们已经详尽地审查了他们的出版物和其中所叙述的预测。他们的方法论显然是以信仰为基础的,他们毫无敬畏地闯入了无视经验分析的形而上的领域——然而,他们得出的结果始终比传统科学更具预测力。(我们尚不清楚他们是如何做到这一点的,我们的最佳证据表明,颞叶的某种重新连接方式可以增幅它们与神的联系。)

将其视为传统宗教的胜利是很危险的天真想法,它不是什么胜利。对于一个只有半个世纪历史的激进派来说,它是一次胜利,而这次胜利的代价是要摧毁科学与信仰之间的那堵墙。教廷在形而下领域的让步为历史性的停战提供了条件,这一停战使信仰和理性得以共存至今。有的人可能会对信仰再次出现在全人类的范围内而兴高采烈,但那并非我们的信仰。信仰之手仍在指引迷途羔羊脱离世俗科学的毫无灵魂的经验主义,但是它将人们引导到救世主的慈爱怀抱中的日子正在消失。

二分心智教派并没有做改宗换代的事情,他们更愿意远离公众的视线(这本身就是一个可疑的信号)。尽管如此,它在需要时创造出奇迹的能力还是会引起注意。对于那些熟悉《创世纪》中的禁果比喻的人来说,他们的傲慢所会招致最终后果显而易见,不可避免的近期影响就是,更多崇高神圣的机构被置于了明显的不利中。

因此,在目前的情况下,我们预见到了亚伯拉罕宗教——甚至可能是二分心智教派声称中和其有微弱血缘关系的达摩教和道教信仰——在短短的一代人之内就会崩溃。(事实上,归功于东方宗教正在拥抱的所谓“涅盘倡议”,他们也许已经太迟了。据我们所知,没有任何一个加入了这个摧毁灵魂的网络的人曾经解放过自己,而任何一个他们所共同形成的实体都未曾在与外部世界进行过任何有意义的方式的沟通。)

建议

在彻底地考虑过并祈祷过其他的选择之后,我们恳求祂的圣洁,促使构成亚伯拉罕宗教的秘密联盟,以面对这一对我们存在的共同威胁。历史上我们曾因各自信仰不同而发生的冲突与自相残杀的争吵,在目前正在酝酿的危机之下变得微不足道。即使在强大的盟友的陪伴下,摆在我们面前的任务也将十分艰巨。单独行动,很可能是行不通的。

上帝保佑我们,除了猛烈的行动,我们别无选择。